この度、biscuit galleryでは、若手キュレーターの活動支援企画「biscuit gallery Curator Projects」第1弾として、松江李穂キュレーションによる菊谷達史・前田春日美 2人展「影をしたためる」を開催致します。会期は2022年9月8日より、biscuit gallery3フロアにて開催予定です。

biscuit galleryはこれまで、積極的に若手作家を起用した企画展を行って参りましたが、本企画「biscuit gallery Curator Projects」では、若手キュレーターを起用し、自由で実験的な展覧会の実現をサポートし、企画展の開催協力を推進して参ります。

第1回目のキュレーターは、東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科アートプロデュース専攻修士課程に在籍する松江李穂です。

松江李穂 Riho Matsue

この度、biscuit galleryにて菊谷達史と前田春日美による2人展「影をしたためる」を開催する。

「影」の存在は昔から、文字通り私たちの傍に横たわって人々の想像力を駆り立ててきた。例えば大プリニウスの『博物誌』に記されたギリシアの伝説では、コリントスの乙女が、ランプの明かりに照らされた別れゆく恋人の影の輪郭をなぞって壁に残したことが絵画の根源と伝えられている。あるいは、ドッペルゲンガー(影法師)のように自分自身の分身として数多くの物語に登場してきた。光に対置される暗い影は、心理的にネガティブなものとして捉えられることも多い。しかし本展では、実体を持つ全てのものに寄り添い、異なる次元に姿を現す影の性質を拾い上げ、作家それぞれの制作に対するスタンスや表現方法に重ね合わせてみたい。

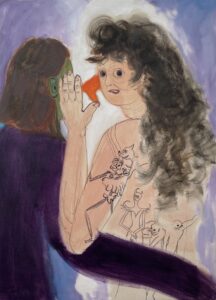

例えば、iPhone上に残された身近な記録写真や映像をもとに、ポップアートや近代洋画、イラストレーションを混合させたようなシュルレアリスティックな平面作品やアニメーションを制作してきた菊谷は、絵画史の影に自身の制作を位置づけると共に、記録や実体のないイメージという、現実世界の「影」としての絵画表現を飄然と引き受けている。一方、前田は身体に対する不全感や不満を、鏡やプロジェクターを用いてたびたび表現してきた。自身の身体を平面上に投影し、その輪郭や存在の痕跡を再び実体のある立体作品へと変換する彼女の制作方法は、身体のギャップを受け入れ、不全感と共存する方法を模索しようとする試みの一つといえる。

「影をしたためる」こと、それはそこに何か、誰か、あるいは自分自身がいたことの覚え書きだ。何もかもが足早に過ぎ去っていく現在の中で、⾜元の影を⾒つめ世界との関係の中に⾃⼰の置き所を探り続ける2⼈の試みもまた、影のように私たちの想像を掻き⽴てていくものになるだろう。

「影をしたためる」キュレーター 松江 李穂

*******************************************************************************************

影をしたためる One note on the shadow.

松江 李穂

もう何年も前に、なにかの集まりに誘われて全く他人の家に遊びに行ったことがあった。部屋のテーブルの中心には満開に咲いた桜の小枝が瓶に刺して置かれていて、私がそれを写真に収めようとiPhoneを取り出すと、部屋に集まった一人に「誰かがどこかで勝手に折ってきた(違法な)ものかもしれないから、花を撮るのはやめてくれ。」と止められた。話しかけてきたその人のことも、その日出会った人の顔も名前ももうほとんど思い出せないけれど、そういう理由で代わりに写した桜の小枝の影だけが、未だに私のiPhoneの写真フォルダの中に残っている。

「桜の小枝」は桜だが、「桜の小枝の影」は桜ではないと見做されたように、「影」は何かが実在すること/していたことは示すけれど、それそのものではない。そして、桜の小枝の特徴的な輪郭を曖昧に留めた影の写真は、想像をさらに駆り立てて、例えば「あの桜は実は造花だったのかもしれない。」とか、あるいは「本当は梅とか桃の花だったかもしれない。」などと思わせる。そういう意味で、やはり影は実在そのものからも浮遊している。

前置きが長くなってしまったが、「影をしたためる notes of shadows」というタイトル通り、この展覧会は美術作家の菊谷達史と前田春日美の2人の作品を「影」というテーマから照射するものである。

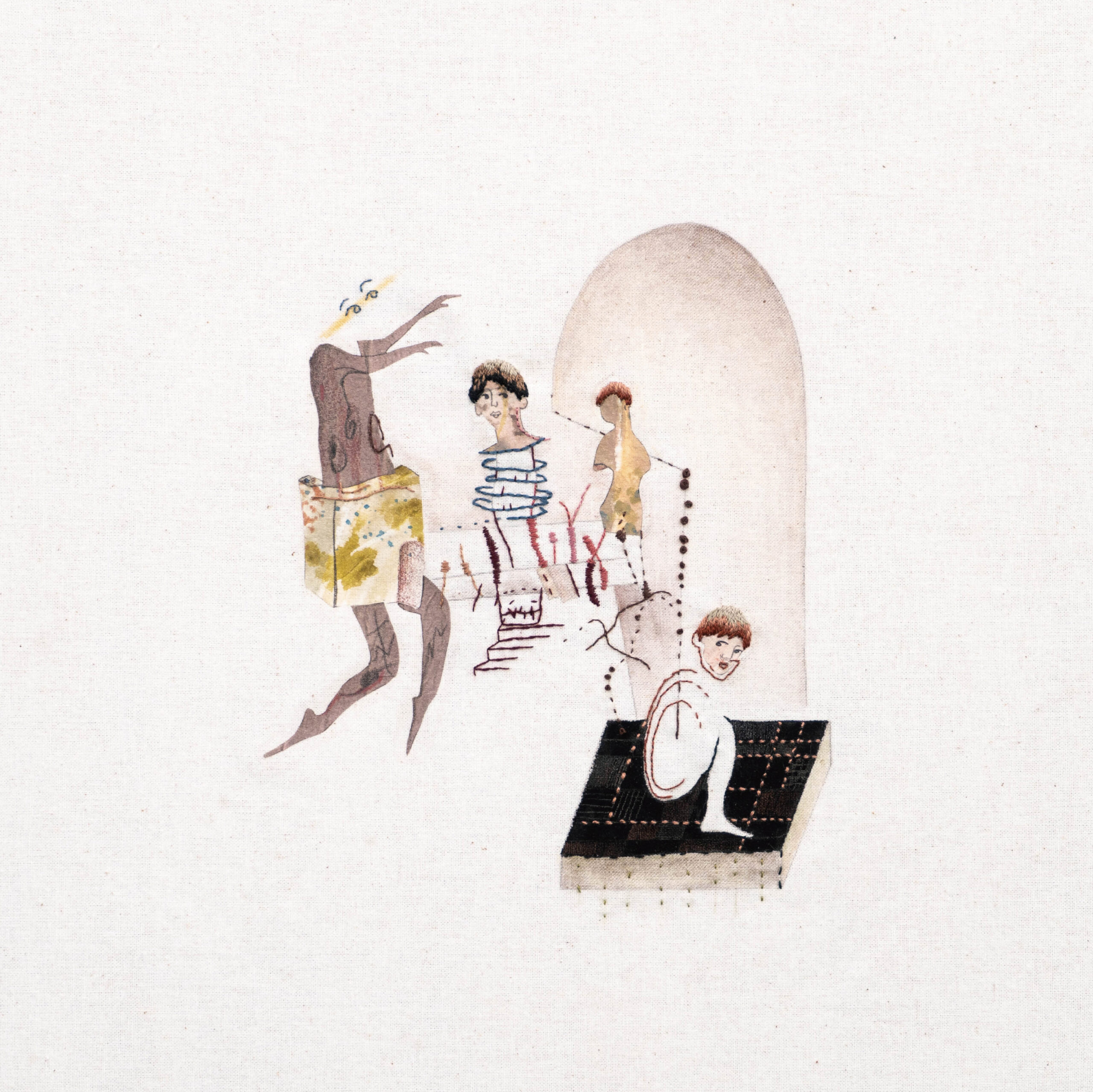

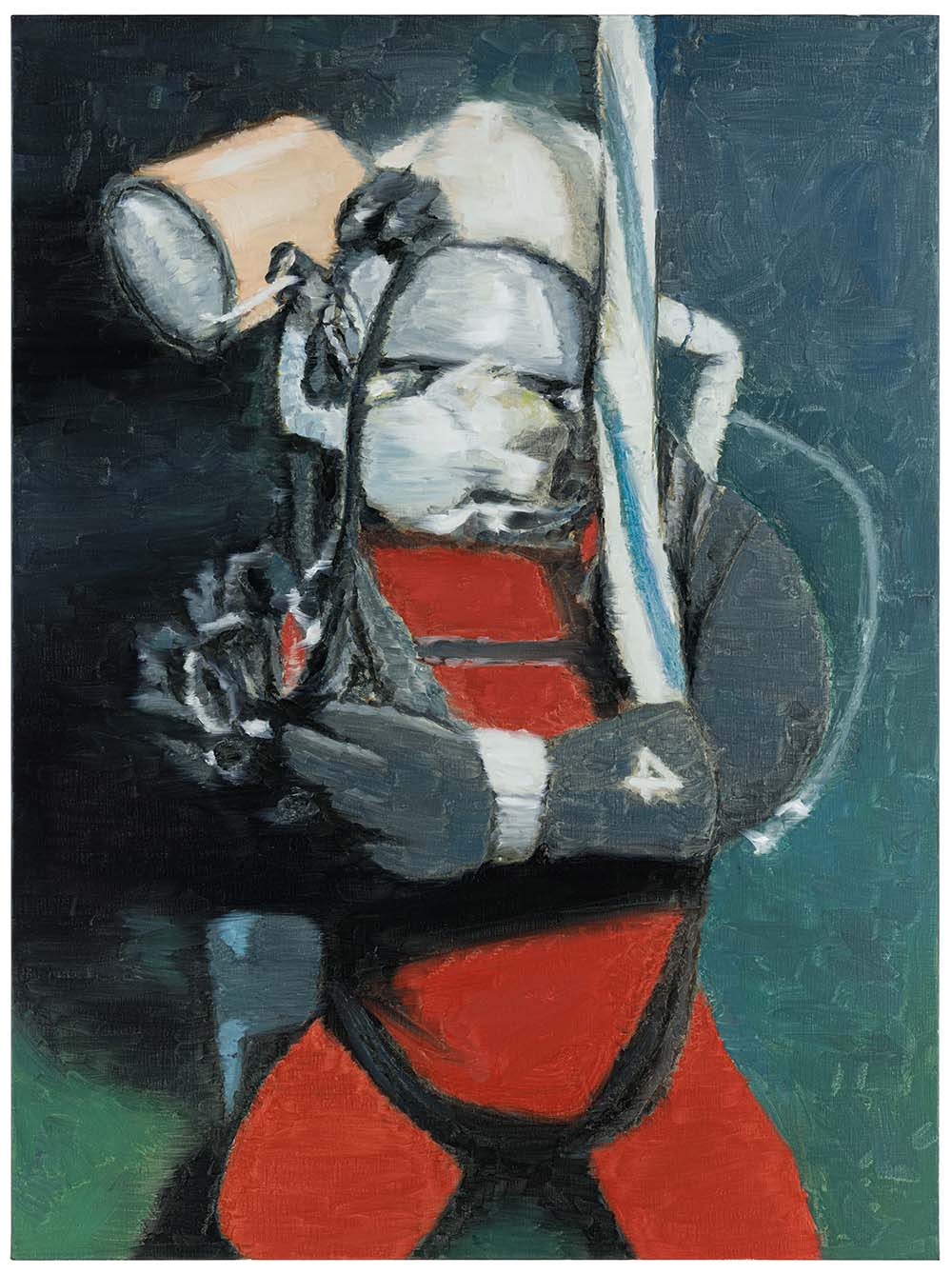

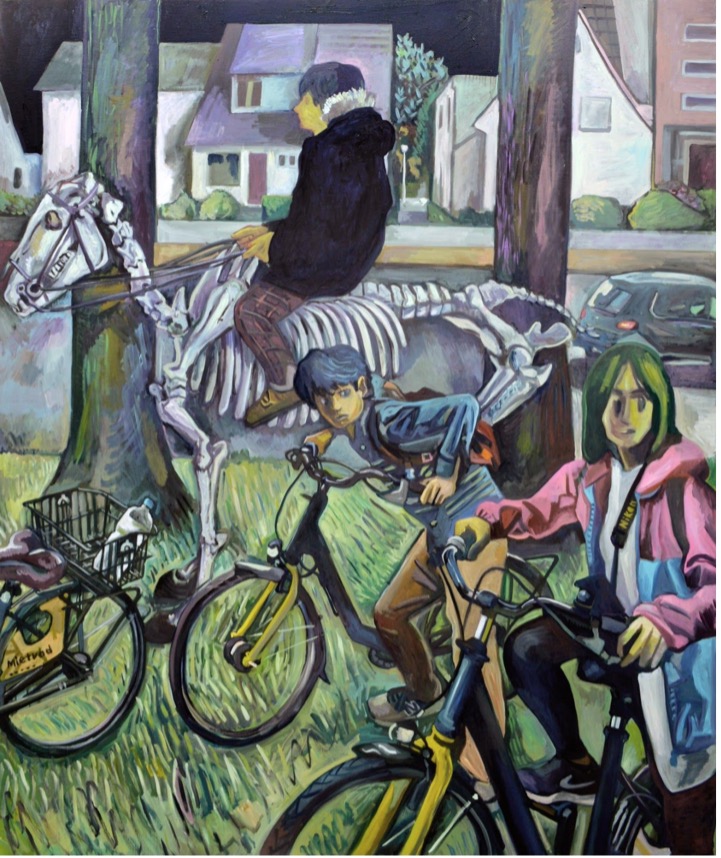

本展会場の1Fの空間を占めるのは菊谷の作品だ。彼は、iPhone上に残された身近な記録写真や映像をもとに虚実を織り交ぜながら、ポップアートや近代洋画、イラストレーションを混合させた平面作品やアニメーションを制作してきた。彼の作品の多くは、記録された景色や流通するイメージという、現実世界の二次的な副産物としての「影」をモチーフとしている。本展会場内の壁に並んだサムホールサイズの作品も、全てのタイトルに「エスキス」と付いていることから、別の作品のためのスケッチのような副次的な作品なのだとわかる。野営やランニングなど、それぞれ個別のテーマはあるものの、全て菊谷の過去の記憶や妄想などから着想を得て、思いつくまま即興的かつ連続的に制作されたものだ。また、人一倍目を引くLEDの作品《Lightning Dog(Jake)》は、文字通り発光する犬と人をモチーフにした作品であり、エスキスシリーズの作品内にも見られる犬の姿とも接続できる。

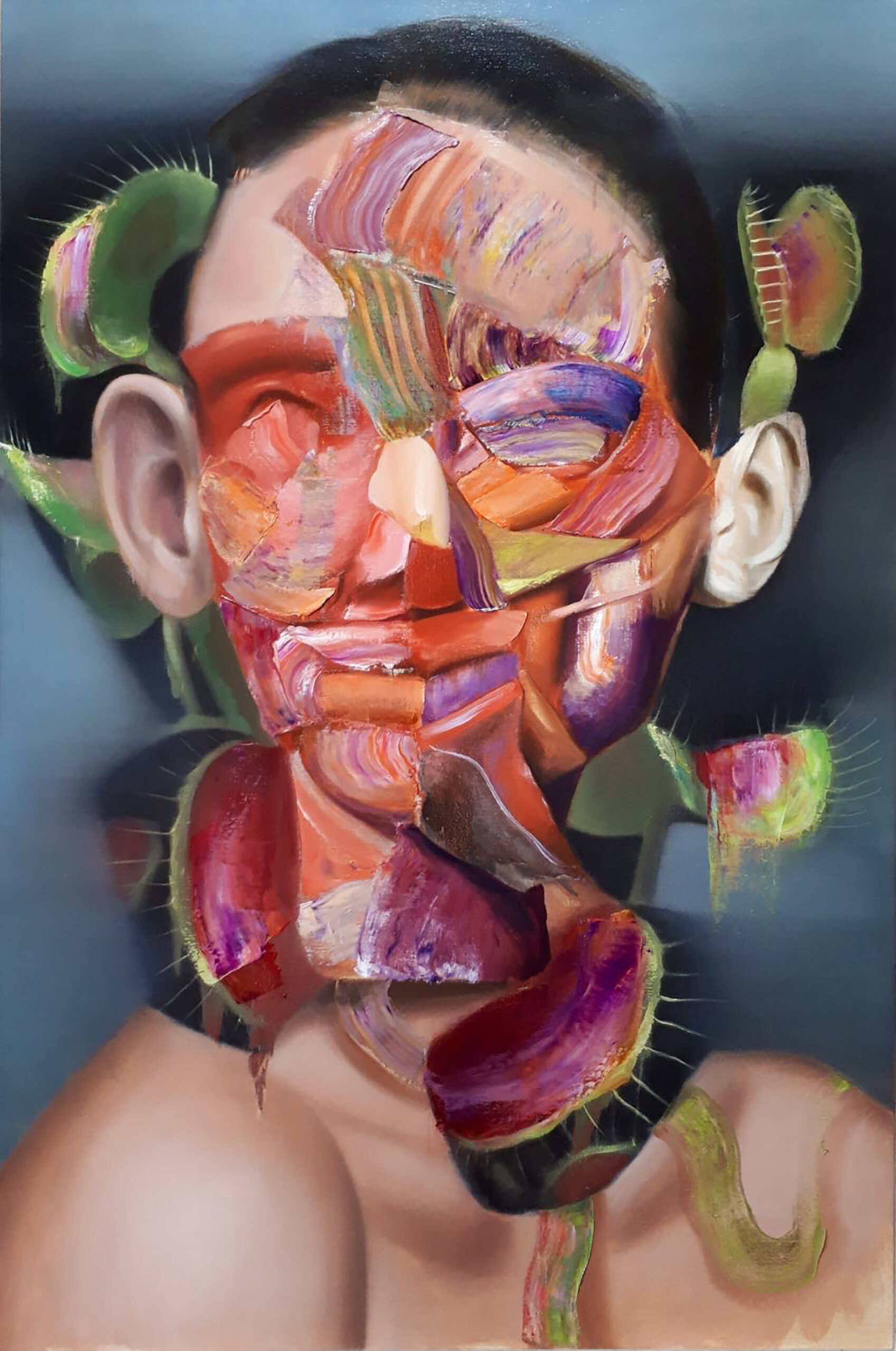

2Fの展示空間は前田の新作を中心に構成されている。彼女は自身の身体の物質性に対する不全感や不満を起点に、それらを確かめる振る舞いを記録した映像作品や立体作品などを制作してきた。展示室中央に並ぶ《The way to move a hill》は、前田の身体のサイズに合わせて作られたアームレストのような鉄製のツールとモニター、そして映像内で前田が行っている動きの順序を記した指示板で構成されたインスタレーション作品である。映像には前田がツールを用いて行ったパフォーマンスが記録されている。指示板に書かれた番号及び身体の各部位の名称は映像内の動きと対応しており、おおよそパフォーマンスの流れを想像することはできるが、接写で撮影された映像からは作家が実際どのように動いたのか確認することは難しい。画面にはただ、ツール上のクッション面と触れ合う肌のリアルな質感が映され、かつてそのツールに触れていた前田の存在を想起させつつも、不在の身体の部分的な生々しさが実際の身体との間に異なる印象を作り出している。展示室手前の《vis a vis》は、片方の手のひらで顔を隠す前田とそれを撮影するカメラが互いに動き合う映像作品である。この作品においても同様に、画面中央に映され続ける手のひらのイメージが段々とほどけて、前田の固有の身体を離れ、浮遊する影の様に別の何かに変容していくように見える。

それ以前にも、前田は自身の身体の物質性に対して様々な方法でアプローチしているが、過去作では、プロジェクターや鏡をたびたび用いている。3Fに展示された《遠い身体》は、自身の身体をプロジェクターでスクリーン上に投影し、そのスクリーンに四肢だけを貫通させた不自由な状態で、身体のズレた輪郭を粘度で埋めていく様子を映した映像作品だ。また、《壁で踊る#3》《壁で踊る#4》《壁で踊る#6》は、鏡に映した自身の身体の輪郭を右手・左手の両方使って2枚のアクリル板に描いて重ね合わせ、その線を石粉粘土に置き換えた作品である。両作品とも、彼女自身のぎこちない身体と実感との距離を測りながら、もう一度実感を取り戻していこうとするプロセスを見ることができる。前田が身体を思考するとき、そこには自身から遠ざけていこうとする軽さと、自身に引き寄せていこうとする重さが同時に存在しているのだ。

そして、3F奥に展示されているのは、菊谷の映像作品《ノードブックアニメーテッド1》である。この映像を見ると、1Fや3F手前にあった作品が全てアニメーションに登場する断片/部分なのだということに気付くだろう。菊谷のこうした作品の傾向は2012年に金沢で開催された菊谷の個展『FLAME REACTION』にも見られたものだ。当時の個展のレビュー執筆者であった若山は「(菊谷の作品は)背景(の世界)とモチーフ(の世界)を切り離すことで、まるでモチーフが浮遊したような独自の『世界』を文字通り『浮き彫り』にする」というコメントを寄せている。またその展評に用いられた「浮遊するイメージ」[1]という言葉を借りるならば、アニメーションの制作過程に使用されつつも、アニメーションから切り離された断片たち(エスキスやコマ撮り用パーツ、LED作品など)も、まさに「浮遊するイメージ」であり、影の性質に重なり合うものであると考えられる。そしてこのアニメーション自体が、作家のiPhoneに残された写真や記録、自身の思い出などの記憶や未経験のイメージをもとに様々な形態へとモンタージュしていくという作品である。ここにあるのは過去の残り香や未来の雨の予兆を嗅ぎとる犬たちのように、アナクロニスティックに時間を行き来する、そんな浮遊感ではないだろうか。

確かに哲学者プラトンはかつて、「縛られ壁を見つめる人々は、影だけを見てそれを実体だと思い込んでいる。」と言った。記録されたことや実体のないイメージ、それらの断片や痕跡が継ぎ接ぎされ、記憶の中でモンタージュし、それが現在の視点から物語のように見えたりする。歴史修正主義者のように、それだけを正しいものだと思い込んでしまうのはときに誤りかもしれない。けれど些細な過去の影や痕跡がふとした瞬間に私たちに実感を与え、想像力を駆り立てることは大いにある。私が菊谷や前田のように、自分自身の足元の「影をしたためて」おくような実践を考えるのは、誰もがいつかまたこの瞬間に戻って来ては、再び何かを考え直したり、やり直したりできるようにしてほしいからだ、とそう思っている。

私のiPhoneには今も一枚の桜の小枝の影の写真がある。

桜の花があったこと、それしか今は思い出せないのだけれど。

[1] 若山満大「浮遊するイメージ」

(reviews[菊谷達史個展『FLAME REACTION』/石川]、2012年)

【「biscuit gallery Curator Projects」概要】

若手キュレーターによる美術展企画の活動支援プロジェクト

キュレーター、展示作家にはキュレーション費用、展示費用、会場費用や運営、広報宣伝など、展覧会開催における、あらゆる面でサポートを行う継続的な取組です。

問い合わせ先:info@biscuitgallery.com

【WEB美術手帖掲載インタビュー記事】

https://bijutsutecho.com/magazine/interview/oil/26027

【開催概要】

菊谷達史・前田春日美 2人展

「影をしたためる notes of shadows」

会期 2022年9月8日(木)―9月25日(日)

会場 biscuit gallery

〒150-0046 東京都渋谷区松濤1丁目28−8 biscuitビル

企画:松江李穂

主催:株式会社biscuit

※最終日9月25日(日)15:00-18:00にクロージングパーティーを行います。是非お気軽にご参加ください。

〈キュレーター略歴〉

松江李穂

1994年 青森県生まれ

2019年 金沢美術工芸大学美術工芸学部美術科芸術学専攻 卒業

2020年〜 東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科アートプロデュース専攻修士課程在籍

2021年 埼玉県立近代美術館臨時的任用学芸員

〈作家略歴〉

菊谷達史

1989年 北海道稚内市生まれ

2011年 金沢美術工芸大学美術工芸学部美術科油画専攻卒業

2013年 金沢美術工芸大学大学院修士課程美術工芸研究科絵画専攻油画コース 修了

・近年の個展

2018年 「Play a role」 創治朗 (兵庫・伊丹)

2021年 「うつくしき動物たち」IN SITU(愛知・名古屋)

2022年 「ムービング・ピクチャー」石黒ビル地下(石川・金沢)

・近年の主なグループ展

2017年 「VOCA2017」上野の森美術館(東京・上野)

2019年 「The Optic nerve and The Devices」 CRISPY EGG Gallery(神奈川・淵野辺)

・その他

2019年 「3331 Art Fair 2019 ‒Various Collectors’ Prizes‒」3331 Arts Chiyoda(東京・外神田)

2020年 「ゲンロンカオス*ラウンジ新芸術校第5期最終選抜成果展『プレイルーム』」ゲンロンカフェ(東京・五反田)

《NOCTURNAL ANIMAL》(2022年)、映像(8分1秒)

《M市の散策者》2019年、 キャンバスに油彩、H1920×W1620mm

前田春日美

1991年 東京都出身

2017年 武蔵野美術大学造形学部彫刻学科卒業

2019年 武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程美術専攻彫刻コース修了

・近年の個展

2017年 「短い手」(「、むしろ例えてしまう」 大野陽生、前田春日美、大石一貴による連

続個展企画),mime 東京造形大学

・近年のグループ展

2019年 「D.A.AURA Residency Open Studio」D.A.Aura (光州, 韓国)

「WALLA オープン記念展示」,WALLA (東京)

「でんちゅうストラット 星をとる」小平市平櫛田中彫刻美術館 記念館 (東京)

「別人」 芸宿103 (石川)

「群馬青年ビエンナーレ2019」群馬県立近代美術館 (群馬)

2020年 「本のキリヌキ」瑞雲庵 (京都)

「WALLAby/ワラビー」銀座蔦屋書店 (東京)

2021年 「憑依する作法」小金井アートスポットシャトー2F (東京)

「ポリフォニックなプロセス+プレッシャー」はしっこ(東京)

・パフォーマンス

2022年 「やわらかい杖を置く」, WALLA (東京)

《遠い体》2019年、映像(9分12秒) 撮影:comuramai

《mark on water》2021年、ヴィデオインスタレーション/ドローイング 写真:柳場大