今企画ではロンドンに拠点を置くギャラリーNISOとコラボレーションし、biscuit galleryからは東京/ロンドンを拠点とし活躍する日本人作家を、NISOからはロンドン/ヨーロッパ圏を拠点とし活躍する海外作家を、グループ展形式で紹介します。

以下、作品展示順での作家紹介となります。

作品購入に関しましては、info@biscuitgallery.com までお問い合わせください。

<1F>

Uchercie *window (1F) / 3F

ロンドン大学ゴールドスミス校でファインアートのMFA(修士号)を取得。個人写真集『Unconsciously』を出版し、アルル国際写真祭、アート・バーゼル、サマセット・ハウス、サーチギャラリーを含む世界各地のギャラリーでの展示歴を持つ。

ウチェルシエの実践は、認知の構造、集団的な主体性、サイバネティックなフィードバック、そしてスピリチュアリティの交差点を探求します。

不条理な物語を通じて、彼の作品は加速主義的な神話を引用しながら、対抗と解放を試みます。知覚の現象学的な視点から、ポスト資本主義的欲望の文脈における未来像をクィア化し、ポストヒューマン的進歩が直面する課題を問いかけていきます。

那須佐和子 | Sawako Nasu *Window (1F) / 2F

1996年東京都生まれ

2021年東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻 卒業

2023年東京藝術大学大学院美術研究科修士課程油画第一研究室 修了

2024年9月にNISO (ロンドン)にて初の海外個展開催。

那須佐和子は絵画という言語を用いながら距離、つながり、関係について語っています。「どのようにしたら昔の絵に触れるのか」と、那須は自らの制作について振り返るときに口にしますが、彼女の作品の根底には、本人が慕うところの古典あるいはモダニズム絵画やその時代と現代にいる自分自身の間に横たわっている、埋めようがない絶対的な距離に対するまなざしがあり、その感覚こそが那須の芸術に徹底したビジョンを与えています。

古典絵画の時代と、そして現代人である自らが属する時代を対比させながら絵画の可能性に取り組む那須の姿勢は、彼女のパーソナルな関心の範疇を超え、常に更新され続ける美術の歴史の突端において何が可能かを模索する、今日的な意識があると言えるでしょう。

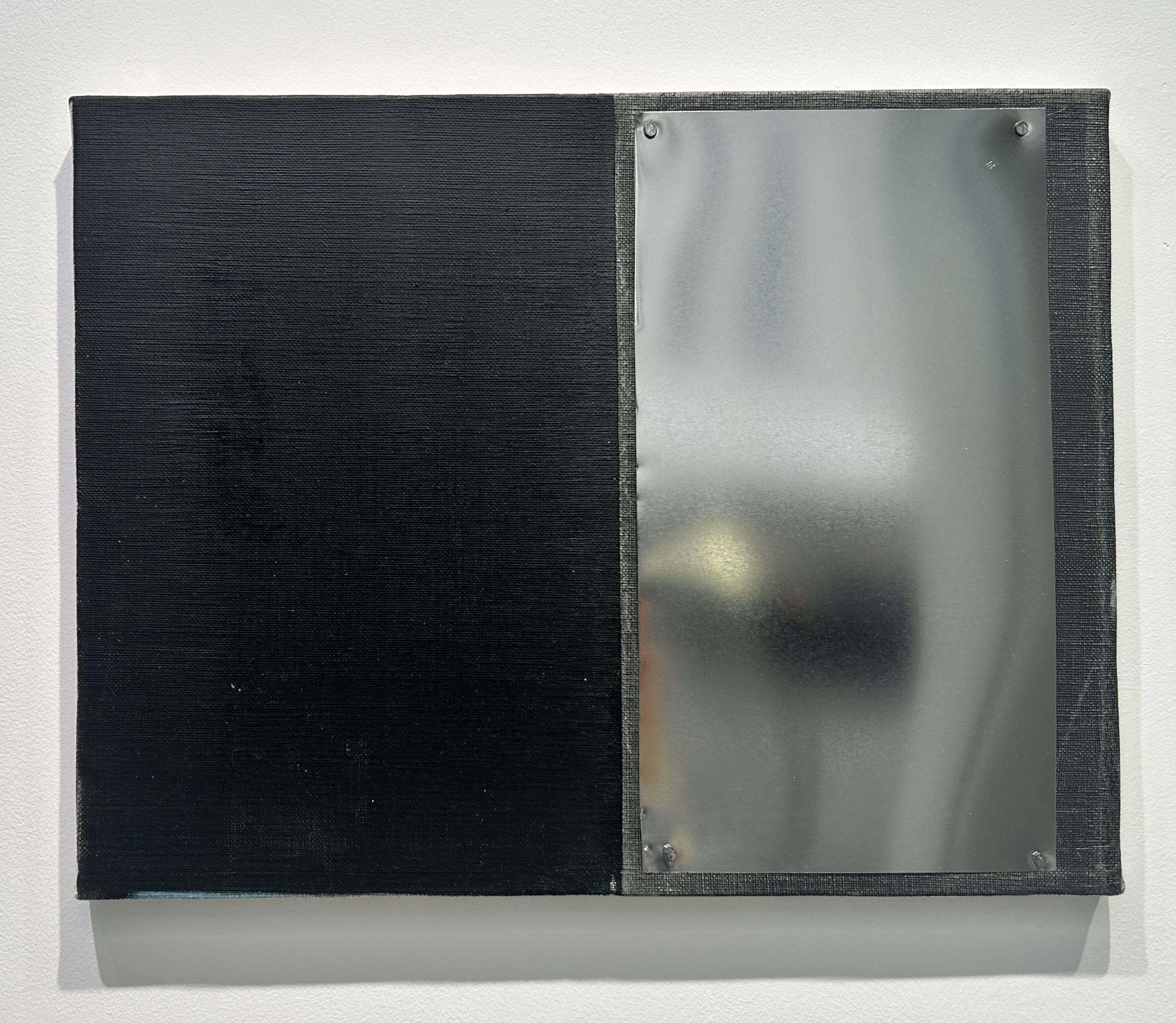

酒井建治 | Kenji Sakai *1F / 3F

1996年生まれ。主に油絵や版画、立体作品など様々なメディアを用いて制作を行っている。集団や個人の存在とその変化について探求し自己認識を深めている。図形を用いた表現や、社会や感情といったものにも形を与えて再解釈を行う。現在、ロンドンを拠点に活動中。

油絵、版画/シルクスクリーン、立体作品など、様々なメディアを用いて制作活動を行う。自身の実体験を起点とし、現代社会における集団と自己の関係、都市の無機質な構造を俯瞰する視点から、時間や空間、目に見えない次元といった認知に問いかける作品を制作している。

近年は、発展を遂げた近代社会の美しさに隠された歪みとシステムの崩壊を示唆する作品を展開。人工的に構築されたシステムにより完璧なまでに制御された近未来都市の構造と断片、世界の終末を想起させる作品は、点・線・面といった最小限の要素によって形成され、古代から長きに渡って残されてきた幾何学図形を用いた「世界」の均衡を描き出すとともに、その危うさをも示唆する作品となっています。

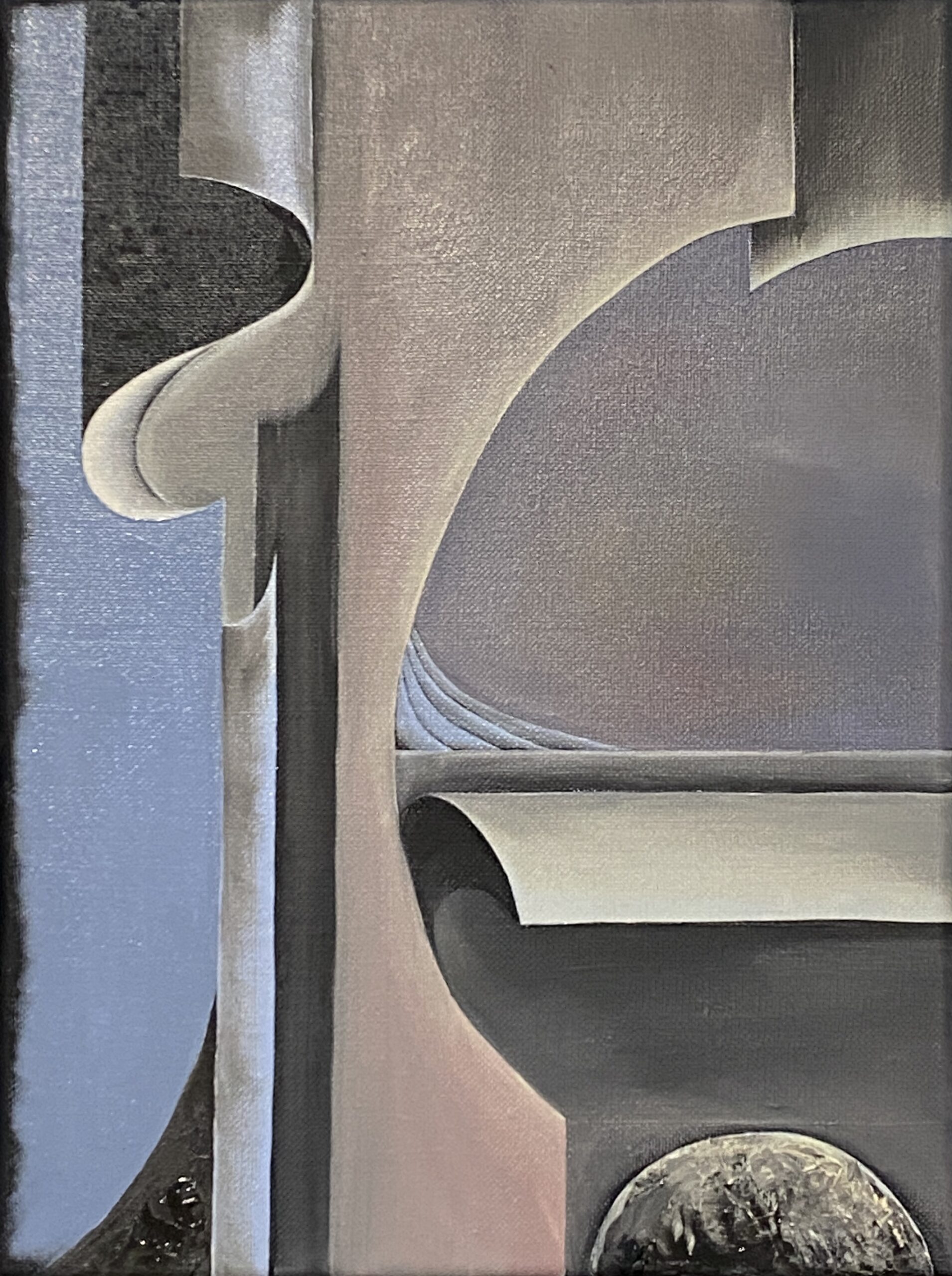

Guy Haddon-Grant

1986年イギリス生まれ。カンバーウェル・カレッジ・オブ・アートで学び、その後2年間フィレンツェでルネサンス期の巨匠たちとその技法を研究。木炭、キャンドルの煤、蝋、プラスター、鋼、木材を使用し、互いに物語を語り合う作品を制作している。

ガイ・ハドン・グラントのモノクロの彫刻とドローイングは、抽象と具象の境界に位置しています。彼は巧みにテクスチャを操り、この二重性を強調します。

抽象的な要素は、荒々しく粒状の質感を持つ有機的な形態であり、そこには作家の手や筆の跡が刻まれています。一方で、手、顔、足、目、角といった身体的なモチーフを想起させる具象的な部分は、丁寧に磨き上げられ、柔らかく滑らかな曲面を備えています。

鑑賞者の視線が、これらの質感のリズミカルな対比をたどるにつれ、作家の意図が浮かび上がります。荒々しい石膏の混沌の中に垣間見えるリアリズムの断片へと、鑑賞者を導いていくのです。

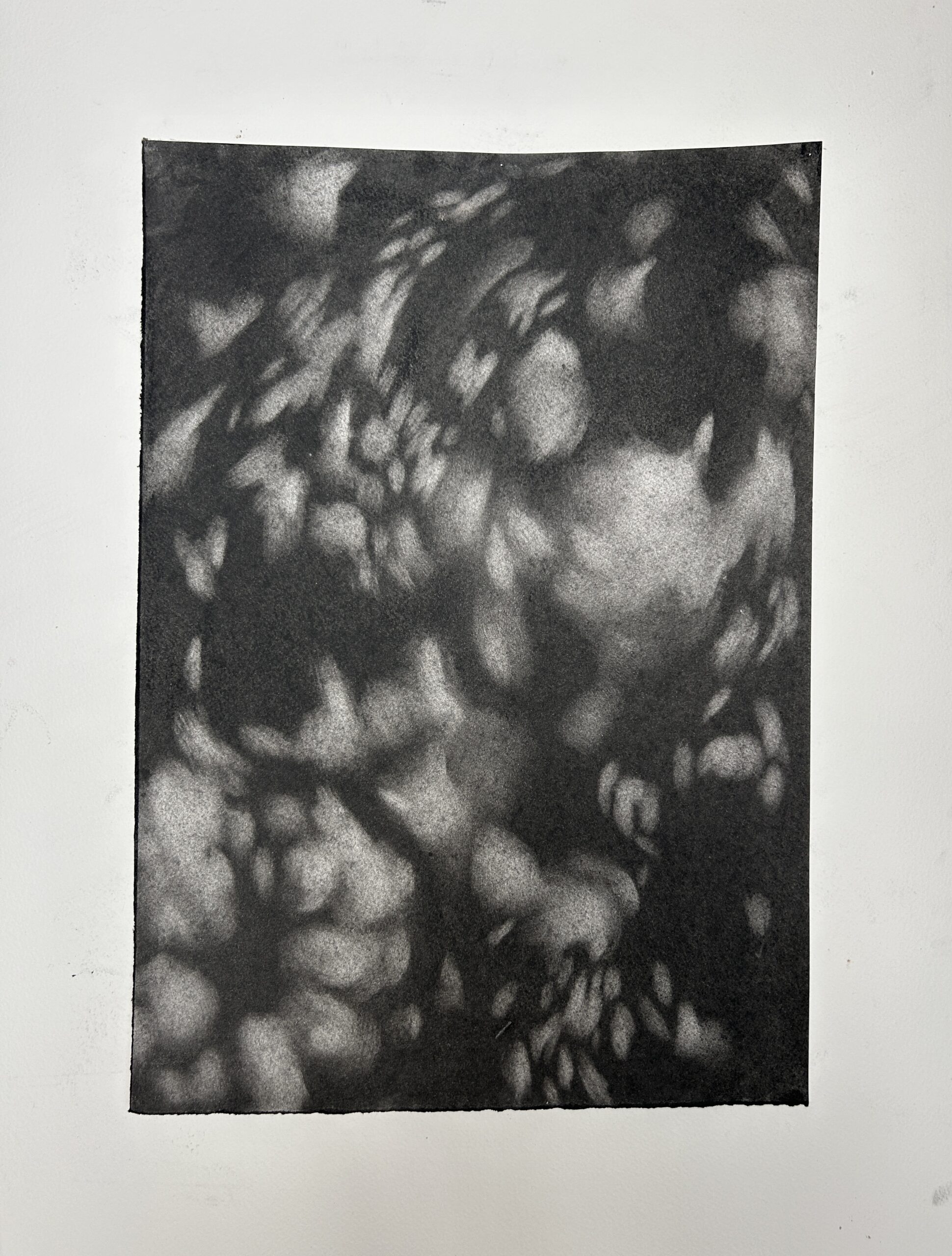

Nicky Hodge

セントラル・セント・マーチンズでファインアートと批評学を学び、制作を開始。2015年にはゴールドスミス・カレッジでファインアートの大学院ディプロマを取得し、同時に政府芸術コレクションのキュレーターとしても仕事をする。2018年以降、フルタイムで制作活動に専念している。

セントラル・セント・マーチンズでファインアートと批評学を学び、制作を開始。2015年にはゴールドスミス・カレッジでファインアートの大学院ディプロマを取得し、同時に政府芸術コレクションのキュレーターとしても仕事をする。2018年以降、フルタイムで制作活動に専念している。

まるで会話を交わしているかのように寄り添いながら、ニッキー・ホッジの虹色に輝く絵画は、目の前で淡く揺らめき、やがて溶けるように消えていきます。新たな技法として、白いコットンを張った支持体に水彩を用いる実験を重ねた彼女の作品は、偶然性をはらんだ軽やかさを持ちます。コットンの布地が霧のような薄い色彩を捉え、彼女自身が「小さな灯りの箱」と形容するように、乾いた後の色彩にも影響を与えます。

宝石のようなピンク、深紅、コバルトの色彩は、やがて囁くように淡いトーンへと溶け込み、目を閉じたときに浮かぶ儚い色の残像を思わせます。また、その素材や技法には医療的な暗示も感じられ、織り込まれた包帯のような布の質感や、色彩がフレームの端から滲み出す様子は、癒えゆく身体を想起させます。アクリルを用いたキャンバス作品であれ、水彩を施したコットン作品であれ、ホッジの絵画は明確な形を持たず、むしろある瞬間や感情、心の奥底に響く一つの音をそっと留めているのです。

鈴木秀尚 | Hidetaka Suzuki

1986年 北海道生まれ

1986年 北海道生まれ

2014年 武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程美術専攻油絵コース修了

近年は、アメリカ、イギリスなど海外にも活動の幅を広げている。

虚構と現実をテーマに絵画を制作を続ける。普段私たちが経験する現実、そして想像し作り上げる虚構。2世界を隔てているように見せる境界線をぼやけさせ、観者に「真に見えているものとは何か」を問いかける。

<2F>

田中嵐 | Arashi Tanaka

2000年 福岡出身

2000年 福岡出身

2022年 多摩美術大学 環境デザイン学科建築専攻卒業

2024年 University of the Arts London ファインアート学科修了

淡雪のように朧に存在する私たちの生命力。絶え間なく脈打つ鼓動。思い出の地。消えてほしくない情報を、時と共に 立体と変化していく結晶化の自然現象を用いて、氷のように情報を閉じ込め、時を凍結する。記録した心音や雨、風の 音波振動を通じて結晶は形状を変え、それらの輝きは不可視であるモノを可視化する。

C. Lucy R. Whitehead

1991年英国リバプール生まれ。現在、ロンドンを拠点として活動。カンバーウェル・カレッジ・オブ・アートでドローイングの学士号(BA)、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートでペインティングの修士号(MA)を取得し、同校でバジル・H・アルカジ奨学金を受賞。

1991年英国リバプール生まれ。現在、ロンドンを拠点として活動。カンバーウェル・カレッジ・オブ・アートでドローイングの学士号(BA)、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートでペインティングの修士号(MA)を取得し、同校でバジル・H・アルカジ奨学金を受賞。

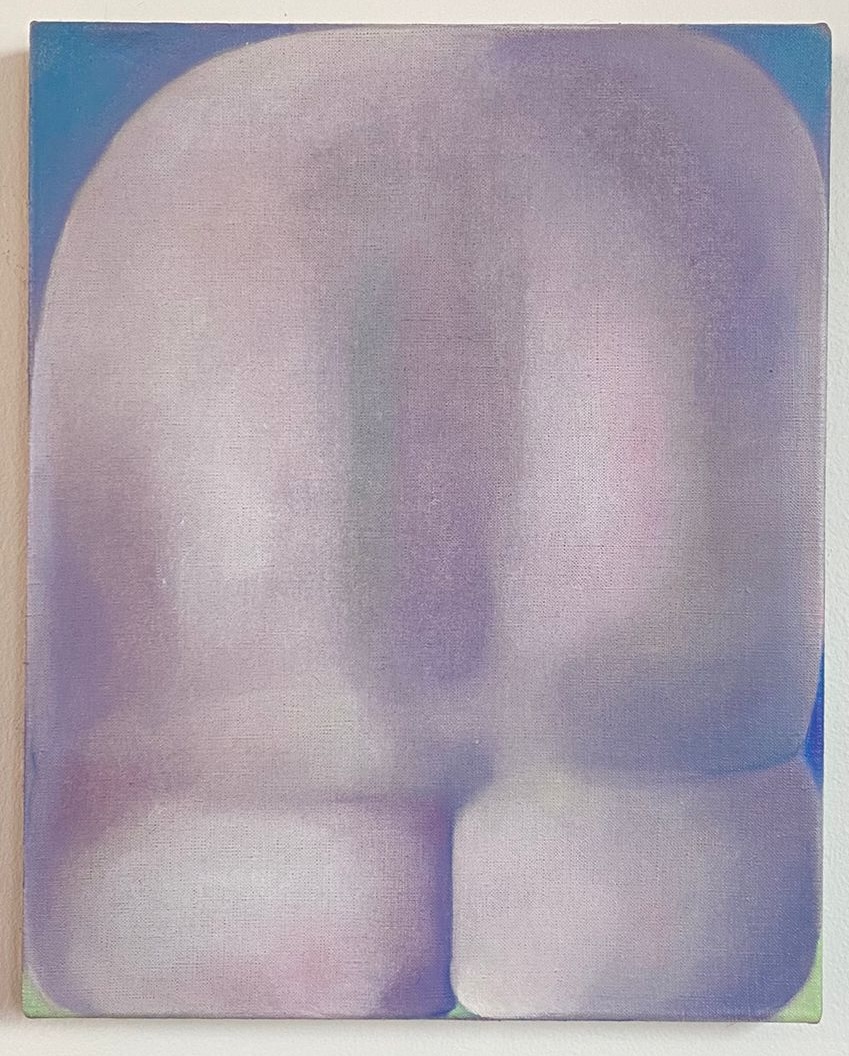

「私の作品は、人間の身体性というテーマを探求しています。絵を描くという身体的な行為を通じて、「身体そのもの」としての身体、そして「他者」としての身体の両方を見つめます。特に、私が関心を寄せるのは、自らの身体そのものを「他者」として経験する瞬間です。

それは、私たちが突然、逃れようのない形で、自分の身体が所有し、支配できるものではなく、むしろ「住まう」ものであることに気づく時。

青あざ、むくみ、赤らみ──

たるみ、腫れ、伸び。

燃えるようなピンクや脈打つ青、くすんだ緑や色褪せた灰色。

私たちは、自らの身体の不完全さや限界を意識することで、自分の立ち位置を確認し、この世界で何ができるのかを考えるようになります。キャンバスの縁は、そうした不確実性の象徴です。識別可能なアイデンティティやジェンダーを持たない存在たちは、画面の枠内に押し込まれ、最終的には、その枠に縛られながらも、そこに存在し続けます。

偶然性を伴う筆致の積み重ねの中で、作品は形象と抽象の間を揺れ動きながら発展していきます。そこに生まれるものは、味方でも敵でもない。まるで浴槽の蛇口に映る自分の姿を垣間見るように、馴染み深さと不条理さ、歓びとグロテスクさの境界にまたがっています。それは、現実性の縁をかろうじて保ちながら、今にも崩れそうな危うさを孕んでいるのです。」

Daniel Brusatin

1988年コロンビア生まれ。

1988年コロンビア生まれ。

フィレンツェの美術アカデミーで彫刻を専門に学び、素材や制作技法への興味から、デザインと応用美術の第2学位を取得するためミラノへ移動。ブライアン・クラークのもとで働き、ステンドグラス、陶芸、建築芸術指導を受ける。

記号論、美術史、伝統技法、そして創作行為を通じて視覚言語を探求するブルサティンは、芸術を分断する恣意的な境界線を曖昧にしようと試みます。

「もし芸術が人々の集合的な意識の中で生き残るのであれば、クラフト、産業、詩を統合しなければならない。芸術は周縁にとどまるものではなく、自然や人間の建築の一部でなければならない。」

総合芸術(Gesamtkunstwerk)──すなわち「全体芸術」の概念に深く共鳴する彼の実践は、ステンドグラス、モザイク、彫刻、絵画が空間の体験に与える生態系的な関係を直感的に探求するものです。

Mateo Revillo

1993年スペイン生まれ。現在はパリを拠点に活動中。

1993年スペイン生まれ。現在はパリを拠点に活動中。

マテオ・レヴィロの作品は、現代の抽象表現に加え、古代や地中海文明からも着想を得ており、謎めいた不確かな領域を探求しています。彼の作品は、原始的なフレスコ画から、ミニマリストによる矩形フォーマットの解体に至るまでの壮大な時間軸をたどりながら、混沌とした、即時的で野生的な世界を呼び起こそうとします。

作品に注ぎ込まれるエネルギーは、肉体的かつ有機的で、考古学的な言語を生み出します。絵画と建築の間に位置する彼のアプローチは、イメージを単なる表面のものとしてとどめるのではなく、具象の空間へと拡張しようとする試みでもあります。

<3F>

上田真央香 | Maoka Ueda

1996年兵庫県生まれ。ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズの Foundation course、 チェルシー・カレッジ・オブ・アーツの Graphic Design and Communication 学科 にて、5 年間ロンドンでアート & デザインを学ぶ。

Uedaは、自然界や生命、宇宙における秩序と美しさを深く尊敬し、その畏怖の念を作品に表現しています。 黄金比やヴォルテックス(渦)、フラクタル構造など、自然の中に見られる数学的な原理を作品に取り入れることで、 生命力や宇宙の神秘を具現化し、その視覚的なインパクトによって、知的および感情的なレベルで共鳴する視覚体験を生み出しています。

具体的には、有機的な植物や自然界に見られる曲線や渦巻きのような構造を抽象化し、それをキャラクターや生き物のデザインに組み込み、自然界と人間の形態の相似性を際立たせています。 これは「自己相似性」の概念に基づいており、フラクタルの核心的な考え方である、システムの小さな部分が全体と似ているというものです。作品では、キャラクターのパーツが他のキャラクターと共有され、相互に繋がりを示しています。観察者が視覚的にそれらの線を繋げることによって、新たな生物が浮かび上がり、最終的に全体として一つの大きな螺旋構造を形成し、すべてのものが互いに繋がっていることを象徴しています。 これは、生命そのもののフラクタル的な性質を反映しており、微視的な構造から銀河の広がりに至るまで、あらゆるスケールでパターンが繰り返されることを示しています。 さらに、作品は自然界に見られるカオス的で不規則に見える形状、たとえば渦巻きや樹木の分岐などに潜む数学的な美しさを捉えています。 これらの自然の形状は一見不規則ですが、実際には秩序を持つ数学的な法則に従っており、その調和と秩序を表現しています。 こうしたカオス的でありながら秩序だった形を取り入れることで、観察者の無意識に働きかけ、生命力やエネルギー、エロスの象徴を引き起こします。 流れるような曲線や絡み合ったパターンは、成長や繋がりの根本的な過程を示唆し、有機的な生命と宇宙を支配する数学的原則を反映することで観る者に強い精神的・感情的な反応を促すのです。

最終的に、この作品は自然界を讃えるだけでなく、それを支える深い数学的法則に対する関与を促します。フラクタル、螺旋、黄金比の視覚的美学と生命力やエネルギーの象徴を融合させることによって、すべてが繋がり、同じ美と秩序の原則によって支配されているという宇宙全体の包括的な視点を提供します。

Lea Embeli

1994年セルビア、パンチェヴォ生まれ

1994年セルビア、パンチェヴォ生まれ

2018年ベオグラード藝術大学応用芸術学部応用絵画学科修士課程 修了

2021年東京藝術大学油画研究科に研究生として留学

2023年 2 度目の修士課程に進学

私の作品は、女性の身体、人工知能、そして芸術における歴史的表現との複雑な関係を探求するものである。AIの画像生成技術を用いることで、古典絵画における伝統的な女性の描写がどのように変容し、認識できないほど歪められ、意図的に認識の境界を押し広げることができるかを調査する。

出来上がったイメージは意図的に素朴で不穏なものとなり、従来の美とアイデンティティの概念に挑戦する。この方法により、歴史的な女性の芸術的表象やAI技術そのものに埋め込まれた偶発的な象徴性や内在する偏見と向き合うことができる。各々の歪んだ姿は暗号となり、美術史から現代に至るまでの女性の姿にまつわる規範や期待に疑問を投げかけ、鑑賞者を誘う。

Jean-Philippe Dordolo

1981年フランス・オレンジ生まれ。現在、イギリス・ロンドンを拠点に活動。

1981年フランス・オレンジ生まれ。現在、イギリス・ロンドンを拠点に活動。

ドルドロの絵画はグロテスクを中心的なテーマとしています。彼は、歪みや誇張を用いて人物や物体を描くことで、違和感を生み出し、親しみのある日常空間を心理的な不安の舞台へと変容させます。

空間操作や曖昧な物語性を巧みに操ることで、作品は疎外感、変容、そして知覚の脆さといったテーマに迫ります。この探求は、彼の絵具の扱いやマテリアルのプロセスにも反映されており、しばしば厚塗りのインパストによって具象的なディテールが表現されます。

彼の構図は親密で人間的なスケールで成り立っていますが、しばしば画面の枠を超えた動きを感じさせます。この視覚的な相互作用は、彼が関心を寄せる二元性──親密さと疎外、美と不安、既知と未知──を映し出しているのです。

開催概要

biscuit gallery×NISO コラボレーション展

「bridge」

会場:biscuit gallery 1〜3階

会期:2025年1月30日(木)〜2月16日(日)

時間:13:00〜19:00 ※月〜水休

入場:無料

主催:biscuit gallery

協力:NISO

参加作家:

<biscuit gallery>

上田真央香、Lea Embeli、酒井建治、鈴木秀尚、田中嵐、那須佐和子

<NISO>

Daniel Brusatin、Jean-Philippe Dordolo、Guy Haddon-Grant、Nicky Hodge、Mateo Revillo、Uchercie、C. Lucy R. Whitehead